バレーボールの試合を観ていると、「あれ?昔は違う呼び方じゃなかった?」 と感じることはありませんか?

例えば 「サーブ権」「サイドアウト」「スリーライン」 など、今では聞かれなくなった言葉もあれば、代わりに 「ラリーポイント」「3メートルライン」「リベロ」 など、新しい言葉がすっかり定着しています。

本記事では、バレーボールの用語が昔と今でどう変わったのか を、ルール変更や国際大会での背景を踏まえて詳しく整理して解説します。

👉 「変わった内容だけ知りたい!」 という方は、目次からジャンプしてチェックしてみてください。

バレーボールの始まりと歴史的背景

バレーボールは今や世界中で親しまれているスポーツですが、その歴史をたどると意外な発見が数多くあります。

もともとは「誰もが安全に楽しめるレクリエーション」として誕生した競技が、ルールの変化や国際大会での普及を通じて、今日のようなスピード感あふれる競技へと進化してきました。

また、日本では独自の表現や用語が長く使われてきましたが、国際的なルール改正やFIVB(国際バレーボール連盟)の方針により、次第に世界基準へと統一されていきました。

ここでは、そんなバレーボールの誕生から国際的な広がりまでを振り返りながら、用語やルールの変化の背景を見ていきましょう。

誕生とアメリカでの広がり

バレーボールは 1895年、アメリカ・マサチューセッツ州のYMCA体育指導員 ウィリアム・G・モーガン によって考案されました。

当初は 「ミントネット(Mintonette)」 と呼ばれていましたが、ボールを打ち合う姿が 「Volley(打ち合い)」 に似ていたことから 「Volleyball」 と名付けられました。

日本への伝来

その後 1908年に日本に伝来。1910年代には学校体育に導入され、当時は 「排球」 という漢字が当てられていました。

国際大会での普及

国際大会では 1964年の東京五輪で正式種目 となり、以降ルールや用語の統一が進んでいきました。

日本独自の表現や呼び方も多く生まれましたが、近年は FIVB(国際バレーボール連盟) の規格に合わせて国際的に統一されつつあります。

バレーボールの基本的なルール

バレーボールはシンプルに見えるスポーツですが、実はルールの変遷がとても多い競技でもあります。

現在の試合形式は、初心者でも観戦しやすく、かつ試合時間が安定するよう工夫されています。

その一方で、昔のルールや最近導入された新制度を振り返ると「なぜ用語が変化したのか」や「なぜ新しい表現が生まれたのか」がより理解しやすくなります。

ここからは 現在のルール → 過去との違い → 2025年からの新ルール という流れで整理していきます。

昔を知ることで今のバレーボールがより面白く感じられるはずです。

現在の主なルール

- 1チーム6人制(公式戦)

- ラリーポイント制(サーブ権にかかわらず得点が入る)

- 1セット25点先取、3セット先取制(デュースは2点差、フルセットは15点)

- リベロ制度導入(守備専門の選手が交代可能)

- チャレンジシステム導入(2014年から本格導入)

昔との違い

1990年代以前は 「サイドアウト制」や「リベロ不在」 など、今とは異なる要素が多くありました。

また昔は 「サーブがネットに当たったらミス」 でしたが、現在はネットインでもプレー続行可能など、細かなルール改正も行われています。

2025年からの新ルール変更

ダブルコンタクトの緩和:味方コート内でのボール処理に新解釈。審判基準が変わる可能性あり。

アウトオブポジションの撤廃:サーブ前に選手位置の反則がなくなり、サーバー側は自由に配置可能。

スクリーン禁止強化:サーバーを隠す行為が厳格に禁止。頭より手を高く上げられない。

昔と今で変わったバレーボール用語

バレーボールは長い歴史の中で、プレースタイルや戦術だけでなく「言葉の使われ方」も進化してきました。

昔は日本独自の呼び方や直感的にわかりやすい表現が多く使われていましたが、国際大会の増加やFIVBの規格統一により、徐々に英語ベースの専門用語へと置き換えられていきました。

そのため、世代によって「馴染みのある言葉」が違い、観戦時に混乱することもあります。

こうした言葉の変化は単なる呼び方の違いではなく、ルール改正や国際基準の導入と深く結びついているのです。

代表的な用語の変化

バレーボールはルールの改正や国際基準の導入とともに、使われる用語も大きく変化してきました。

昔は日本独自の言葉や分かりやすい表現が多く使われていましたが、現在では国際大会に合わせて英語由来の専門用語が主流になっています。

こうした変化は「時代の流れ」であり、テレビ解説や学校指導でも徐々に新しい用語が浸透してきました。

以下に、代表的な用語の移り変わりをまとめてみました。

このように見比べると、単なる言葉の違いではなく、ルールや戦術の変化を反映したものだと分かります。

特に「ラリーポイント制」や「リベロ」の導入は、試合展開やチーム戦略そのものを大きく変えました。

つまり用語の変化は「時代遅れになった言葉」として切り捨てられるのではなく、競技の進化を象徴する証とも言えるのです。

ポジション名の変化と今の呼びかた

バレーボールの魅力のひとつに「役割分担」があります。

攻撃の要となる選手、守備で支える選手、トスを上げて試合作りをする選手など、ポジションによって役割がはっきりと分かれているのが特徴です。

昔はシンプルに「アタッカー」「レフト」「センター」といった呼び方が中心でしたが、国際大会やFIVBの規格に合わせる中で、より専門的かつ細分化された呼び方が定着しました。

特に「リベロ」の登場は大きな変化で、守備のスペシャリストとして試合を大きく変える存在となりました。

それでは、具体的にどう呼び方が変化したのかを表で見てみましょう。

このように、ポジション名の変化は単なる呼び方の違いではなく、戦術の進化や役割の専門化を反映したものです。

例えば「オポジット(OP)」は左利き選手が多いポジションで、国際大会では戦術的に重要視されています。

また「リベロ」の存在によってラリーが長く続き、試合がよりエキサイティングになりました。

昔のシンプルな呼び方を知っている人が、今の専門的な名称を理解することで、試合の奥深さをより楽しめるようになります。

戦術用語の変化と追加

- フォアヒット(旧オーバータイムス):4回以上ボールに触る反則。

- レセプション(旧サーブレシーブ):サーブを受けるプレー。かつては「サーブカット」と呼ばれていました。英語の Reception は「受け取ること」が語源。

- ダブルコンタクト(旧ドリブル):同じ選手が連続して触る反則。

- キャッチボール(旧ホールディング):ボールを掴んで止める反則。

変わらない用語もある

ルールや用語は時代とともに大きく変わってきましたが、昔から今も変わらず使われ続けている用語も存在します。

これらはバレーボールの「根幹」とも言えるプレーであり、世代を超えて共通認識として残り続けています。

特にスパイクやレシーブは、初心者からベテランまで誰もが知っている言葉であり、実況や解説でも今なお頻繁に使われるキーワードです。

以下に、普遍的に使われている代表的な用語をまとめました。

こうして見てみると、「変わる用語」と「変わらない用語」が共存しているのがバレーボールの面白いところです。

国際基準に合わせて名称が変わるものもあれば、誰もが親しみやすい言葉として残り続けるものもある。

その両方を理解しておくことで、観戦やプレーがさらに深く楽しめるようになります。

バレーボールの用語 その他にもいろいろと

ここまでで紹介した用語以外にも、バレーボールには数多くの専門用語が存在します。

特に試合中の細かな場面を表す言葉は、選手や解説者が状況を正確に伝えるために欠かせないものです。

例えばパスの精度やローテーションの順番、得点の流れを示す用語などは、一見すると複雑ですが、覚えておくと試合観戦が格段に面白くなります。

それではまず、パスの精度を表す Aパス・Bパス・Cパス・Dパスの評価 について見ていきましょう。

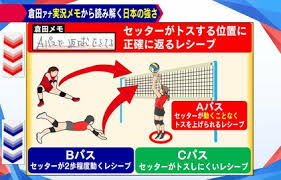

Aパス・Bパス・Cパス・Dパスの評価

- Aパス:セッターが動かず正確に上がる理想的なパス。攻撃選択肢が広がる。

- Bパス:セッターが1〜2歩動いた位置に返るパス。

- Cパス:セッターが上げにくい位置に返るパス。

- Dパス:相手コートに返ったり、セッターが触れない状態。

ローテーション用語|S1ローテーションとは?

- S1ローテーション:セッターがサーブを打つ順番(バックライト位置)。

- その後「S6 → S5 → S4 → S3 → S2 → S1」と順に回転していく。

- 解説では「S1ローテーションなのでここで切りたい」と使われる。

ブレイクとサイドアウト

- ブレイク:サーブ側がラリーを制し得点すること。連続得点につながる。

- サイドアウト:サーブレシーブ側がラリーを制して得点すること。

体験談|世代間で違和感を感じた瞬間

私自身、中学時代に「サイドアウトって何?」と疑問を持ちました。

先生は昔のルールで説明してくれましたが、テレビでは「ラリーポイント」と言っており混乱。

さらに「リベロ導入時」も「守備だけの選手って必要なの?」と思っていましたが、実際に試合をするとラリーの続きやすさを実感し、戦力として大きいとわかりました。

今は親世代と一緒に観戦すると「今の3メートルラインって昔はアタックラインだよね」と話題になり、世代の違いがむしろ楽しい要素になっています。

まとめ

- 昔の用語:「サイドアウト」「スリーライン」「サーブ権」

- 今の用語:「ラリーポイント」「3メートルライン」「リベロ」「チャレンジ」「レセプション」

- 変わらない用語:「スパイク」「レシーブ」「ブロック」

- 新戦術用語:「パイプ攻撃」「Aパス」

Q&A|バレーボール用語に関するよくある質問

Q1. 「サイドアウト」と「ラリーポイント」って何が違うの?

A. サイドアウト制は「サーブ権があるチームしか得点できない」方式でした。

一方、ラリーポイント制は「サーブ権に関係なく得点が入る」方式です。

Q2. 「スリーライン」と「3メートルライン」は同じものですか?

A. はい、同じ意味です。国際表記の統一で現在は「3m表記」が主流です。

Q3. 「リベロ」はなぜ導入されたの?

A. 1998年導入。守備専任選手としてラリーの継続性を高める役割を担います。

Q4. 「レセプション」って難しい言葉ですが、昔は何と呼ばれていましたか?

A. 以前は「サーブカット」「サーブレシーブ」と呼ばれていました。

Q5. 2025年のルール改正で一番大きい変更は?

A. 「アウトオブポジション撤廃」です。サーバーの配置が自由になり、戦術が変化します。

Q6. 今でも変わらない代表的な用語は?

A. 「スパイク」「レシーブ」「ブロック」など。競技の核となるプレーなので普遍的です。

Q7. バレーボール初心者がまず覚えるべき用語は?

A. 「サーブ」「レシーブ」「トス」「スパイク」「ブロック」など。これらを理解すれば観戦が一気に楽しくなります。

この記事を書いた人

管理人:山邊 俊太

プロフィールはこちらから

コメント